متى يتعلم المغرب أن اللعب مع الكبار ليس من ديدنه، وأن مقامه الحقيقي لا يتجاوز حدود المناورات الصغيرة التي لا تغير شيئا في ميزان السياسة القارية؟ سؤال يفرض نفسه كلما عادت الرباط لمحاولة التشويش على الجزائر، الدولة الكبيرة بمواقفها وثقلها ومكانتها التي تصنع في الميدان لا في غرف العلاقات العامة. فالجزائر، البلد الذي يتكلم بصوت عال في كل المحافل دفاعا عن الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الصحراوي، ليست دولة تبحث عن الأضواء، بل تستجيب لواجب تاريخي وسياسي وأخلاقي لا يقوى عليه من لم يتعاف بعد من عقدة النقص.

ولأن الجزائر التي احتضنت حدثين قاريين كبيرين بقرارات رسمية صادرة عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، اختار المغرب أن يقفز خطوة أخرى غير محسوبة العواقب نحو الحضيض، فاقدا بذلك ما تبقى من سمعته الدبلوماسية السيئة. فبينما كانت الجزائر تنظم المؤتمر الدولي حول تجريم الاستعمار في إفريقيا إلى جانب الدورة الـ12 لـ"مسار وهران" حول السلم والأمن، وكلها فعاليات أسند للجزائر تنظيمها بتفويض رسمي من الاتحاد الإفريقي، قررت الرباط التشويش ومحاولة الرد بعقد مؤتمر بعنوان الضحايا الأفارقة للإرهاب، وكأن ملف الإرهاب يمكن خطفه من تحت عهدة معلنة وواضحة هي عهدة الجزائر.

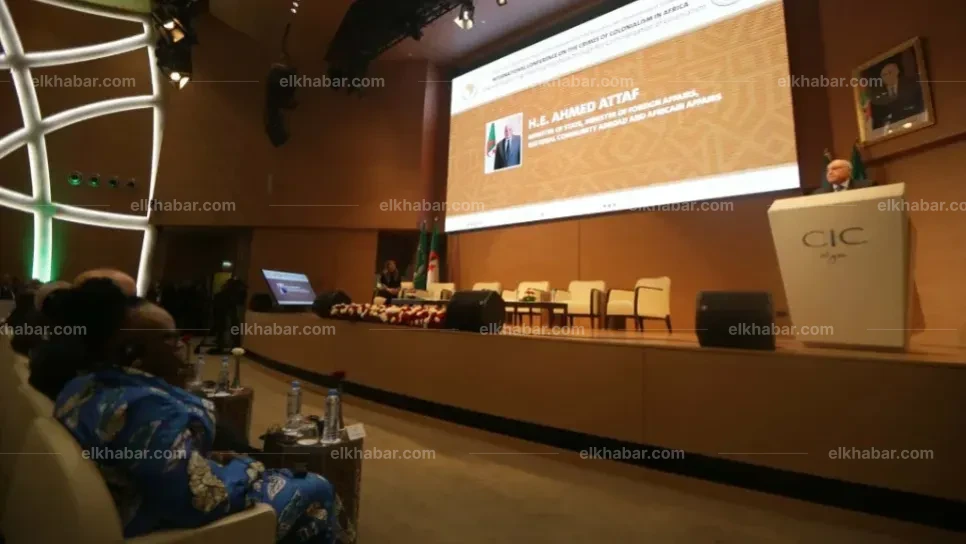

لمن يهمه الأمر، فقد احتضن مركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة، المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، كثمرة قرار القمة الإفريقية 903 في فيفري 2025، بناء على مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون وفي صلب شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 المتعلق بالعدالة وجبر الضرر.

أما الثاني فهو ندوة مسار وهران حول السلم والأمن في إفريقيا، وهي منصة راسخة منذ 2013 تم تثبيتها كآلية دائمة بالقرار 815 لسنة 2022، وأصبحت اليوم المرجعية الأولى للتنسيق بين أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لكن الإضافة النوعية هذا العام جاءت مع الحضور غير المسبوق لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد علي يوسف، وهي أول مشاركة من هذا المستوى في تاريخ مسار وهران. حضور بهذا الوزن لا يحدث بالمجاملة، بل هو اعتراف صريح بدور الجزائر داخل أجهزة الاتحاد وبمكانتها المتنامية في هندسة القرارات المتعلقة بالسلم والأمن في القارة.

وإلى جانب ذلك، فقد حضر وزراء خارجية من كوت ديفوار وبوتسوانا وتوغو ورواندا وناميبيا وأنغولا والجمهورية الصحراوية وتونس، إضافة إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بينهم الأمين العام المساعد لحفظ السلام ومفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. هذا المستوى من التمثيل ليس تفصيلا ثانويا، بل دلالة سياسية واضحة على الثقة التي تكتسبها الجزائر في القارة.

في الضفة الأخرى، اختار المغرب تنظيم مؤتمر حول الضحايا الأفارقة للإرهاب برعاية وزير خارجيته ناصر بوريطة، مستندا إلى حضور ممثل أممي بالنيابة عبر ألكسندر زوييف الذي يشغل منصبه مؤقتا. أي أن الحضور الأممي، رغم التهويل الإعلامي، لم يكن حضورا رسميا من قيادة الأمم المتحدة.

أما المشاركة الإفريقية، فاقتصرت على دول تعيش أوضاعا انقلابية ويخضع حكامها لعقوبات من الاتحاد الإفريقي، مثل مالي وبوركينا فاسو. حضور من هذا النوع لا يصنع وزنا سياسيا ولا يمنح الحدث أي شرعية قارية.

والإشكال الأكبر أن المغرب لا يملك تفويضا من الاتحاد الإفريقي في ملف الإرهاب، فالمنظمة القارية منحت الجزائر هذه العهدة بشكل رسمي، عرفانا لتجربتها الكبرى خلال التسعينيات حين واجهت الإرهاب وحدها وبجهود أبنائها، بينما اكتفت جهات أخرى، منها المغرب، بالمراقبة من بعيد وبالتآمر مع أعداء الشعب الجزائري وبدعم الإرهابيين الدمويين.

إن تنظيم حدث مواز في نفس توقيت فعاليات الجزائر لم يكن سوى محاولة لافتعال توازن رمزي، لكنه سقط أمام الفارق الهائل بين حدث رسمي مفوض وحدث بلا غطاء مؤسسي.

خلاصة الكلام، الجزائر نظمت فعاليات رسمية بتفويض من الاتحاد الإفريقي، بحضور وزاري واسع، وبمشاركة أعلى مستوى من مؤسسات القارة والأمم المتحدة، وبانسجام تام مع عهدتها في ملفات السلم والأمن.

أما المغرب، فقد نظم حدثا خارج التفويض، بحضور محدود وتمثيل أممي بالنيابة وفي توقيت مواز للحدث الجزائري.

النتيجة واضحة، الجزائر تعمل داخل المؤسسات، بينما يعمل المغرب خارجها. وعندما تتحرك السياسة بمنطق المؤسسات، يكسب الكبار ويسقط من يحاول التشبه بهم.

التعليقات

شارك تسجيل الدخول

الخروج

التعليقات مغلقة لهذا المقال